2025/7/5 全カレ特別編⑨~川嶋康駿~

こんにちは。広報2年の八村です。

本日で全カレ特別編は最後になります。大トリを飾るのは第104代主将、中距離パート4年の川嶋康駿です。彼の引退レースであった全カレに対する熱い想い、主将として陸上競技部に残してくれた何にも変えられない贈り物を書き残してくれました。そんな彼の部員日記をぜひ最後までお楽しみください!

川嶋康駿「視座の継承者」

【はじめに】

6月とは思えない34℃の猛暑の中、志木駅発のスクールバスを逃し、30分遅れで教室の机に着席したところから、この部員日記の執筆を始めています。直後、教授に設問の回答を指名され、焦った挙句に不正解を連発。前方の席にいた3年の宮川がニヤニヤしながらこちらを見てきました。恥ずかしい限りです。汗汗汗。

〈自己紹介〉

9レーン 中距離パート4年 川嶋康駿

名前:川嶋康駿(コ4)

所属:中距離パート

生年月日:2003年9月2日

血液型:AB型

出身:東京(田無第四→立教池袋)

家族構成:父・母・姉・猫

MBTI:ENFP-T(運動家)

趣味:ドライブ、コーヒー、古着巡り、音楽(RADWIMPS、ハルカミライ)

前回は自己紹介をしていなかったので、改めて少しだけ。

中距離パート4年、川嶋康駿と申します。常に理想を追い求めて生きてきた人間で、先月までは主将も務めさせていただきました。陸上競技部の皆さんの優しさと心強さに頼り続けた、未熟で情けない主将だったかもしれませんが、この期間を通して僕自身、人間として大きく成長することができました。改めてこんな素晴らしい経験をさせてくれた皆さんに心から感謝を伝えたいと思います。本当にありがとうございました。

一方で、その立場からくる”発信する側の気遣い”もあり、後輩たちと自然体で接することができたのは、代替わり後から全日本インカレ(以下:全日本IC)までの、わずか3週間ほどだったように感じています。

「もっと沢山の子達と仲良くなりたかったよ〜。」が本音です。涙。

さて、私ごとで恐縮ですが、その全日本ICをもって約10年間続けてきた陸上競技人生に一区切りをつけることにしました。本稿では、集大成である全日本ICの振り返りと、僕が最も伝えたかった「視座」について綴らせていただきます。2回目の部員日記、どうぞよろしくお願いします。

【全日本ICの振り返り】

今大会を引退試合と位置づけながらも、僕は“次の一本”を見るほどの立場ではありませんでした。だからこそ、目の前の一本に、10年分の思いを載せることを目標に臨んだ大会。それが僕の全日本ICでした。試合前、つい漫画脳になる僕が今回テーマに掲げたのは、『バクマン。』の主人公・真城最高のセリフ。

「連載を勝ち取ってからは『体力』『精神力』そして最後は『根性』。」

前回大会から今までの9ヶ月を振り返っても、そのプロセスに後悔はありませんでした。体力も精神力も限界まで高め、陸上に全てを捧げてきた。残された要素は、最後の「根性」だけ。やれることはすべてやり切り、最もコンディションの整った状態で、予選のスタートラインに立ちました。

そんな中で迎えた個人3度目の全日本IC。ついに、初の予選通過を果たします。アイシングを終えたあと、松本さんと再度マインドセットを整えながら、準決勝の組み分けを確認した瞬間、予選以上に気持ちのスイッチが入りました。

この組なら、いける。そう確信したのを、今でも鮮明に覚えています。

レース展開を予測すると、300m以降は混戦になる。鍵はラスト200mの段階でのポジション取り。展開は遅くても56秒。自信を持って“勝ち”を狙いに行く。

中学3年の時、同じ岡山シティライトスタジアムで開催された全中で、全体9番・準決勝敗退。7年前のあの悔しさを晴らす時が来た。7年かけて競技の光も闇もすべて見てきた。そのすべてをこの1本にぶつける。

そんな気持ちで始まった準決勝のアップからレースまでの2時間半は、人生で最も濃密な“青春”そのもので、この時の僕はまさに「心を燃やせ」状態。炎柱・煉獄杏寿郎の気分でした。

しかし、結果は組7着。300〜400mでポジションを取り切れず、500m以降のスパート合戦に乗り遅れ、先頭とは2秒以上の差をつけられてのフィニッシュ。

でも、不思議と悔しさよりも「これでも届かないか、完敗だ」という清々しさの方が勝っていました。全盛のパフォーマンスを出し切り「目の前の一本に10年分の思いを載せる」という目標は間違いなく果たせていたのです。

「9ヶ月、駆け抜けたな……」

荷物をまとめ、ゴールゲートを出た瞬間に見えたのは、黄昏時の夕日がタイルに反射する眩しい光景。閑散とした正面玄関前に響く、記念撮影の声。7年前とまったく同じ風景が目に飛び込んできました。

戻って来れた。けれど、超えることはできなかった——。そんな思いが胸を突き、『進撃の巨人』の主人公エレン・イェーガーのような思いになりました。

「何にも変わってねえなあお前は!!何にも!!!!」

最初に駆けつけてくれたのは監督でした。「よくやった、ナイスレースだった。」

そう言ってくださった監督に、「何にも変われませんでした」と泣き笑いで答えると、

「いや。そうでもないぞ。ものすごく成長したよ。変わったぞ。お疲れ様。」

その言葉が胸に刺さり、涙腺のウォール・マリアは決壊寸前。さらに玄関に向かうと、遅くまで残って応援してくれた仲間やサポさんたちが待っていてくれました。歩み寄ると、辻、三笠、そして岡山まで駆けつけてくれた遼平が僕を迎えてくれました。 辻との抱擁で、とうとう涙腺が崩壊。ともに戦った4年間の思い出が一気にフラッシュバックし、涙が止まりませんでした。

そして最後に松本コーチが登場。もはや親以上に時間を共にしたこの9ヶ月。「松本超え」は叶いませんでしたが、感謝と悔しさがごちゃまぜになり、感情があふれました。その後、家族にも「10年間、ありがとうございました」と深く頭を下げて、僕は陸上競技人生に終止符をうちました。

とにかく泣きまくりましたが、終わったときに周囲を見渡すと自分の大切な仲間たちがそこにいてくれた。7年前にはなかった、確かなつながりが、仲間がそこにいてくれた。それは僕の宝物です。最高の状態で挑み、全力を出し切っての敗北。悔しさもありますが、やり切ったという達成感に満ちていました。負けても尚、悔しがらずに満足していた。僕自身が向上することを止めた瞬間でした。

ただ、前回の部員日記で書いた「どんな形であれ、最後は陸上競技を好きなまま、晴れた笑顔で終えたい」という自己実現を、理想の形で叶えることができた。やり残しも、悔いもありません。

総じて——やり切った。

この言葉が、まさにぴったりの全日本ICでした。

写真② 松本コーチと

【視座と自己実現】

大学陸上で向上心を持ち続けることができたのは、高校時代から交流のある現・早稲田大学女子主将、大川寿美香の存在が大きかったと思っています。僕にとって戦友であり、その背中を追い続けた“競技者としての憧れ”でした。

高校2年生、コロナの影響でインターハイが中止。練習環境すら整わない日々が続く中、「来年こそインターハイで活躍しよう」と二人で約束を交わしました。しかし翌年、僕は思うように競技力が伸びず、暗く長いトンネルに突入。一方の大川は着実に実力を付け、都大会3冠、南関東優勝、インターハイ3位という輝かしい成績を残していました。

あの時の悔しさは今でも鮮明に覚えています。ですが、どれだけ考えても「なぜこんなにも差がついてしまったのか?」という問いの答えは見つかりませんでした。

競技への未練から大学でも陸上を続けることを決意。4年間のうちに「どうにか彼女に追いつきたい。いつか超えたい」と思っていましたが、同じ大会に出られるようになっても尚、彼女は常に上を走り、僕の手の届かないところにいました。

昨年の全日本IC。僕は予選敗退に終わり、会場で松本さんと一緒に以降の競技をスタンドで、涙を流しながら観戦していました。800mを見終えた後、

「56-54、あるいは57-53で2本揃えれば、決勝に行ける。」

2011年の全日本ICで4位入賞(予選1'49/準決勝1'50/決勝1'49)の実績をもつ松本さんは、そう淡々と口にしていました。でも、当時の僕は残り9ヶ月という時間に焦りながら、どこかでそれを諦めていたのも事実です。しかし、スタンドから見たライバルたちの闘志むき出しの姿は、紛れもなく「本気」でした。

ー自分は、陸上競技と本気で向き合えているのか?ー

ー自分は、何のためにこの競技を続けてきたのか?ー

その問いに対して、胸を張って「はい」とは言えなかった。自分の甘さ、そして「日本一になる」という夢をいつの間にか忘れていた自分の意思の弱さに気づかされました。せめて残された期間だけは、徹底的に競技と向き合おう。そう腹を括り、松本さんとともに“2人3脚”のトレーニングを開始。その過程で、あのとき大川と差がついた本当の要因に気がつくことができました。それこそが「視座」なのです。

とはいえ。「視座って、なんぞや?」と。言語化が難しかったので、まずは広辞苑に説明してもらいます。

【視座(しざ)】…物事を見る立場や視点のこと。

とてもシンプルな定義でした。ただ、この言葉の“本質的な重み”は、実際に意識して使ってみないと掴めないかなと思うので、具体的な例文を挙げてみます。

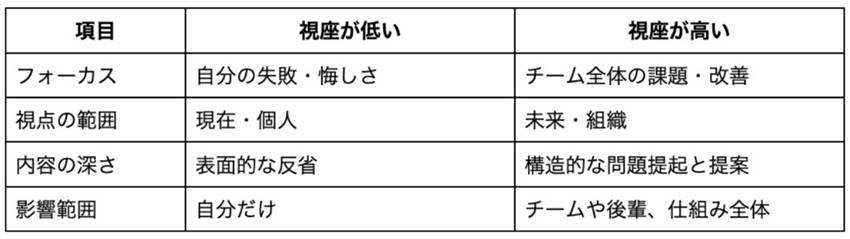

◾ 視座が低い

「今日のリレーでバトンミスして負けたのは本当に悔しい。自分のせいでチームに迷惑をかけた。次は絶対にバトンを落とさないように気をつけよう。」

◾ 視座が高い

「今回のリレーの敗因は、個々の技術だけでなく、バトン練習の時間配分や意識共有の甘さにあったと思う。ただ練習量を増やすのではなく、戦略的に時間を使い、リレーをチーム体で“勝ちに行く種目”に変えていきたい。」

(写真③ 例文の違いのまとめ)

例文の視座の違いを表にしてみました。ここで言えば、要は自分を起点に物事を見ているか、組織やチーム全体を起点に物事を見ているかの違いです。皆さんはどちらの視座に近かったでしょうか?まずはこれまでの自分に問いかけてみてください。ここで勘違いしてほしくないのは、「視座が低い=悪い」ということでは決してないということです。視座の高さは、感じ方であり価値観。個々の経験や立場によって自然と変わるもので、正解があるわけではありません。

ただ、その上で私が皆さんに伝えたいのは、「高い視座を持つこと」こそが、競技者として本当に必要な要素であるということです。

大谷翔平選手が「ホームラン王を取れればそれで満足」と聞いたことはあるでしょうか?彼が常に語るのは、「チームを勝たせること」「もっと上のレベルで活躍すること」です。彼は個人の成績の先に、組織やスポーツそのものの未来を見据えています。他にも多くのトップ選手の共通項としてこのような「高い視座」が挙げられます。「高い視座」を持つということは、言い換えれば個人の成績のその先にあるものを見据えているということなのです。

高い視座を持つと、自分の理想や目標に対して「今、何が足りないのか」が明確に見えてきます。単なる技術面だけでなく「チームとしてどうあるべきか」「自分が組織に対して果たすべき役割は何か」という視点で、目の前の課題を捉え直せるようになります。人によって「今、すべきこと」は異なるからこそ、各々が視座を高く持ち、環境全体に目を向けることが必要なんです。そして視座を上げて仲間やチームのために走ることで、個々の目標に対する解像度も高まり、取り組む意義も深くなっていきます。

一方で、低い視座を持ち、自己実現で満足すればするほど、目標達成への可能性は小さく矮小になっていきます。スポーツをする上で満足は成長の妨げです。焦点が自らに当たれば当たるほど、己の中で全てを解決し満足してしまいます。組織の中で寄り合い、自らの価値を計っているうちは、競技力の向上ではなくただの自己実現なのです。

これが本質であり、大川と差をつけられた理由だと考えています。高校時代、まちがいなく僕は後者だった。組織を起点にして物事を捉えるか、自分を起点にして物事を捉えるか。その違いだけで、課題の捉え方、深さ、努力の質に大きな差が生まれるのです。

これを読んでいるあなた自身も、今あなたがいる立教陸上部という環境を作っている1人。だからこそ各々が視座を上げることが、自己実現に止まることなく競技力の向上に繋がるのです。私はこれまで「チームのために走ることが、自分自身の競技力の向上につながる」と言い続けてきましたが背景にはこんな意味がありました。

(写真④ 全日本ICにて大川(早稲田・左)と)

【伝えたいこと】

ここまで「視座」について綴ってきましたが、「じゃあ視座の上げ方なんて分からねーよ」という人も多いと思います。僕がこの文章を読んだとしても「どうやって上げるんだよ」ってなると思います。

僕自身、大川や松本さんに出会い、視座を引き上げられる経験をしました。それまでは自分の視座が低いなんてことにも気づいていませんでした。だからこそ皆さんには「視座が高い人を探して、関わること」をおすすめします。意外と周りに、自分より視座が高い人は沢山います。そんな人に声をかけて、話して、触れてみてください。感じ取れるものは必ずあります。もしそれが僕なのであれば、いくらでも使ってください。

部員日記を執筆することをきっかけに考えた、この部に残したかったこと。残せなかったこと。残すべきこと。書き進める中で一つの答えに辿り着きました。

”視座の継承”

です。この日記も継承の一貫であり、競技力向上を目指している全ての選手にとって少しでも参考になればと思いながら書いています。 僕がそうだったように、夢に向かって駆け上る権利は誰にでもありますし、皆さんにはそのチャンスがまだたくさん残されています。だからこそ、これを読んでいる人の中に本気で夢を追いかけている人がいるのであれば、それを全力で応援したいですし、僕のこの経験や思考に需要があるのであれば卒業までの期間でいくらでも伝えたいと思っています。

メニューの立て方、今後の競技計画、目標設定に関しては特に提供できるものがあると思っています。練習相手(これは短長・中距離に限られてしまうが)も喜んでやります。一緒にやることで伝えられることもあると思いますし、練習の意図や頭の使い方に関して盗んでいただきたいです。同じ環境で同じように貪欲に成長を求めてきた分、「強くなりたいが努力が中々結びつかない」「目指している場所と現状のギャップが大きすぎて何すればいいのかわからない」「メニューの手札がない」「目標設定が難しい」などなど、大学陸上の難しさと直面している方々の気持ちが痛いほどわかります。だからこそそんな選手たちのお力になれたら嬉しいですし、いくらでもお手伝いしますので際限なくご活用ください。想いの強さは行動に出ると思います。ご連絡お待ちしています。

「自分はこう思う」「そうは思わない」「自分は自分のスタイルがある」と三者三様の意見があると思います。それを主張できることは素敵なことですし、かっこいいと思います。ぜひ貫いて欲しいですし、それを発信して欲しいです。この部員日記も、その価値観の発信のようなものです。ただ、全力を捧げている誰かにとって些細なきっかけになれたら本望だなと思いながら、部員日記を閉じさせていただきます。引退した身にも関わらず、稚拙でまとまりのない文章にお付き合いいただき、ありがとうございました。

最後になりますが、全日本ICをはじめ競技生活10年間で関わってくださった全ての皆様からいただいたこれまで沢山の応援やサポートに心から感謝を申し上げます。 本当にありがとうございました。